Vermögensaufbau

Finanzierungsmöglichkeiten für die Naturtransition in der Schweiz

Finanzierungsmöglichkeiten für die Naturtransition in der Schweiz

Im Dezember 2022 haben 196 Staaten weltweit, darunter die Schweiz, das Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (GBF) unterzeichnet und sich dazu verpflichtet, den Natur- und Biodiversitätsverlust zu stoppen. Das Rahmenabkommen umfasst globale Ziele, die bis 2030 und darüber hinaus erreicht werden sollen, um die biologische Vielfalt zu schützen und nachhaltig zu nutzen. Damit die Schweiz ihre nationalen Biodiversitätsziele im Rahmen dieses Abkommens erreichen kann, sind entsprechende Investitionen erforderlich. Der Druck auf die Schweizer Natur nimmt zu, unter anderem durch nicht nachhaltige Landnutzung, Verschmutzung und den Klimawandel. Die Schweizer Regierung bezieht die Natur deshalb – wie auch in anderen Jurisdiktionen zu beobachten – zunehmend in ihre Regulierungs- und Aufsichtsansätze ein. Im Gegensatz zum Thema Klima ist der Finanzierungsbedarf jedoch noch nie quantifiziert worden. Das dürfte sicherlich auch damit zusammenhängen, dass es für Natur keinen globalen Referenzpfad gibt, also kein Äquivalent zu «Netto-Null» und damit keine nationalen Bewertungen des jeweiligen Finanzierungsbedarfs.

Um diese Lücke zu schliessen, hat die Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg) bei der globalen Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG) und Quantis, der zur BCG gehörenden Nachhaltigkeitsberatung, eine Studie zur Quantifizierung des Finanzierungsbedarfs zur Erreichung der schweizerischen Naturziele in Auftrag gegeben. Neben Zahlen liefert die Studie auch Erkenntnisse über die Rolle der Banken bei der Bewältigung der nationalen und globalen Auswirkungen auf die Natur in der Schweiz und identifiziert Mechanismen zur Skalierung der Naturfinanzierung. Damit wird erstmals eine quantitative Faktengrundlage für die Zusammenarbeit mit politischen Entscheidungsträgern, Finanzinstituten und anderen Interessengruppen geschaffen. Für die Studie wurden zuerst zehn Finanzierungsbereiche definiert, die für die Widerstandsfähigkeit der Natur in der Schweiz am wichtigsten sind. Anschliessend wurden diese analysiert, um die Finanzierungsmöglichkeiten zu identifizieren, die sich für Schweizer Banken von heute bis 2050 ergeben werden.

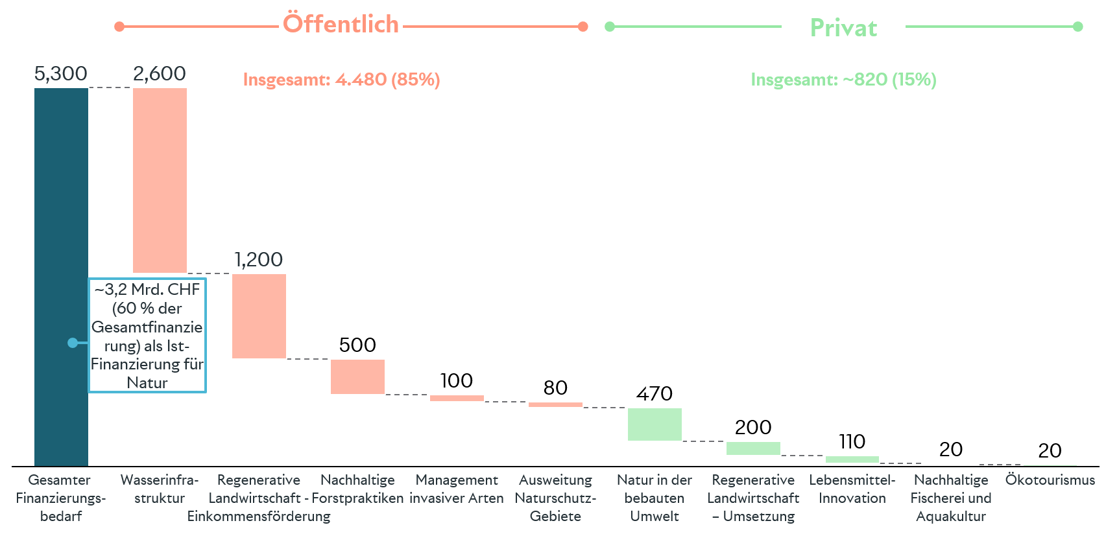

Zusätzliche Investitionen in Wasserinfrastruktur und regenerativer Landwirtschaft erforderlich

Die Studie kommt zum Ergebnis, dass der Naturwandel in der Schweiz bis 2050 jährliche Investitionen in der Höhe von 5,3 Mrd. CHF erfordert, von denen 85 Prozent aufgrund des hohen Anteils öffentlicher Vermögenswerte und der begrenzten wirtschaftlichen Rentabilität vieler Massnahmen von der öffentlichen Hand finanziert werden würden. Zu den grössten Finanzierungsbereichen – über 75 Prozent des Gesamtbedarfs – gehören die Wasserinfrastruktur (einschliesslich Abwassermanagement, Flussrevitalisierung und andere naturbasierte Lösungen sowie die Sanierung von Wasserkraftwerken) und die regenerative Landwirtschaft (einschliesslich Kapitalinvestitionen in landwirtschaftliche Verfahren und Einkommensunterstützung für Landwirte, die sich in der Umstellung befinden). Die derzeitigen Ausgaben in diesem Bereich belaufen sich auf schätzungsweise 3,2 Mrd. CHF pro Jahr in Form bestehender Investitionen, wobei es sich in erster Linie um öffentliche Mittel handelt, die in die Wasserinfrastruktur und in Subventionen für die Landwirtschaft im Zusammenhang mit der biologischen Vielfalt fliessen. Um den Gesamtfinanzierungsbedarf von 5,3 Mrd. CHF zu decken, sind zusätzliche 2,1 Mrd. CHF pro Jahr erforderlich – ein Anstieg von rund 66 Prozent gegenüber dem heutigen Niveau. Da die öffentlichen Finanzen in den nächsten Jahren angespannt bleiben, wird es für die Erreichung der Naturziele der Schweiz in Zukunft unerlässlich sein, mehr private Mittel zu mobilisieren.

Anlagen und Kredite, Beratung und Finanzierung von Naturprojekten

Bis anhin war das Thema Natur für die globale Finanzindustrie ein Nischenthema. Die Schweizer Banken haben aber inzwischen die Bedeutung dieser Thematik erkannt und beginnen, die Natur in ihre Nachhaltigkeitsstrategien einzubeziehen und naturbezogene Risiken zu bewerten. Zwar sind sie im Inland nur in begrenztem Umfang naturbedingten Risiken ausgesetzt, da sie kontinuierlich in Anpassungsinfrastrukturen und Versicherungsschutz investieren. Als Folge der naturbedingten Herausforderungen entstehen jedoch neue Geschäftsmodelle, die den Banken Finanzierungsmöglichkeiten bieten, den globalen Auswirkungen der Natur zu begegnen. Banken können bei der naturbezogenen Transformation in der Schweiz unterstützen, indem sie Sustainable-Finance-Instrumente wie grüne und nachhaltigkeitsbezogene Kredite und Anleihen anbieten und auf eine nachhaltige Finanzierung der Lieferkette achten, Kundinnen und Kunden – insbesondere KMU mit begrenzten Nachhaltigkeitskapazitäten – massgeschneiderte Beratung bieten und durch Partnerschaften mit Akteuren des Ökosystems Finanzierungen dort ermöglichen, wo Nachfrage und Projektbereitschaft bestehen. Ihre Einflussmöglichkeiten sind jedoch beschränkt.

Blended Finance und private Kofinanzierung öffentlicher Vermögen als mögliche Lösungsansätze

Damit die Banken in Zukunft Naturkapital in grösserem Umfang bereitstellen können, gibt es zuerst einige Hürden zu überwinden: Einerseits sind stärkere Nachfragesignale, eine Pipeline investierbarer Projekte, einheitlichere Daten und gemeinsame Benchmarks als Richtschnur für künftige Massnahmen erforderlich. Andererseits stehen private Investorinnen und Investoren vor Herausforderungen wie begrenzten finanziellen Erträgen bei Investitionen in Naturkapital, fragmentierten Metriken und einem Mangel an standardisierten Rahmenwerken. Marktwirtschaftliche Mechanismen wie Blended Finance zur Verringerung des Risikos von noch nicht tragfähigen Projekten – beispielsweise durch den Einsatz von Garantien, Darlehen mit einem tieferen Zinssatz (sogenannte konzessionäre Darlehen) oder Kapital zur gezielten Übernahme von Verlusten (sogenanntes First-Loss-Kapital) – und die private Kofinanzierung öffentlicher Vermögenswerte zur Mobilisierung von Kapital für öffentliche Infrastrukturen oder Dienstleistungen mit stabilen Cashflows – beispielsweise durch öffentlich-private Partnerschaften, «grüne» Darlehen oder Anleihen – können jedoch dazu beitragen, die wirtschaftliche Tragfähigkeit zu verbessern. Und schliesslich kann die Zusammenarbeit zwischen Banken, öffentlichen Akteuren, Forschungseinrichtungen und der Zivilgesellschaft die Datenqualität verbessern, gemeinsame Messgrössen entwickeln und eine breitere Mobilisierung von Geldern unterstützen.